На оснащение училища средств не жалел

Создавая училище, Пастухов не жалел средств на его оснащение. И учебные здания, и мастерские, и вспомогательные помещения были оснащены по последнему слову техники. Особенно дорого стоило содержание электросетей: электричество поступало от собственной станции, что было большой редкостью. Отопление было паро-духовым, вентиляционным, не предусматривавшим батарей. Печи находились в подвальном помещении, а теплый воздух шел по трубам, вмонтированным в толщу стен. Благодаря этому достигалась ровная температура всего здания. Вода поступала из водопровода, проходившего неподалеку и пущенного в строй еще в 1883 году. В училище имелось комфортное жилье не только для преподавателей и сотрудников, но и для вспомогательного персонала.

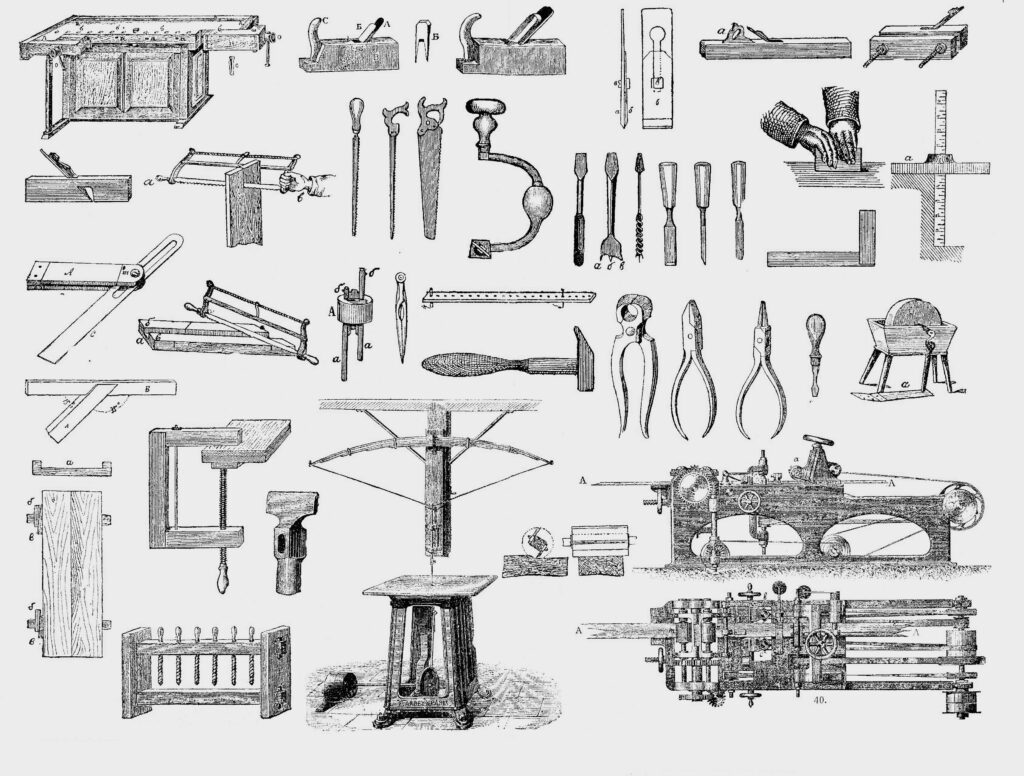

Особое внимание уделялось обустройству классов и мастерских. В кабинете черчения имелись все необходимые таблицы, геометрические фигуры, гипсовые модели орнаментов, архитектурных ордеров. Чертежный инструмент закупался для каждого учащегося: линейки грушевого дерева, лекало из Парижа, транспортир медный посеребренный, масштабы пальмового дерева, центрики роговые, тушь китайская настоящая, циркуль делительный из Франции и т.д. Были выписаны цветные карандаши всемирно известной фирмы Фабера, краски акварельные из Англии, лучшая французская бумага, прозрачный коленкор английский, лучший сорт ватмана фирмы Брикман, уголь для рисования венецианский, хорьковые кисти.

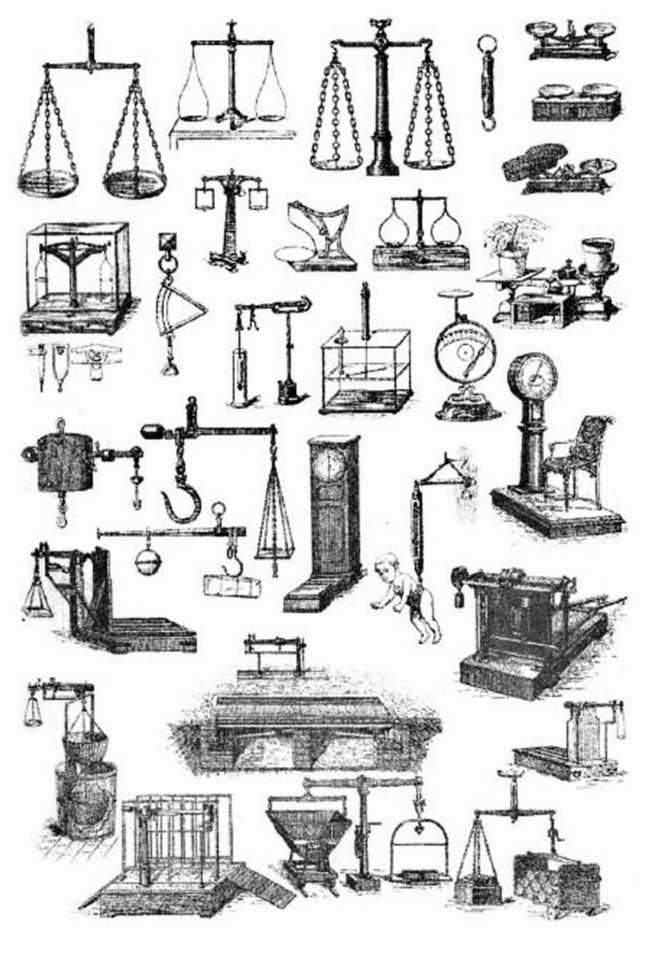

В училище была собственная богатая коллекция минералов и горных пород из более чем 50 наименований. Для фотолаборатории были приобретены все необходимые принадлежности, включая камеру, объектив, светофильтры и т.д. Имелись в училище и образцы всех мер и весов, как правило, из меди: аршин, фут, метр, сажень, литр, ведро, гири, русский разновес, метрический разновес, рычаг динамометрический, коллекция фигур для показа центра тяжести, коллекция моделей центра тяжести, водяной уровень, ватерпас, прибор для измерения давления, гидравлический пресс, сообщающиеся сосуды и т.д. Для библиотеки училища было приобретено более 100 наименований различных технических руководств.

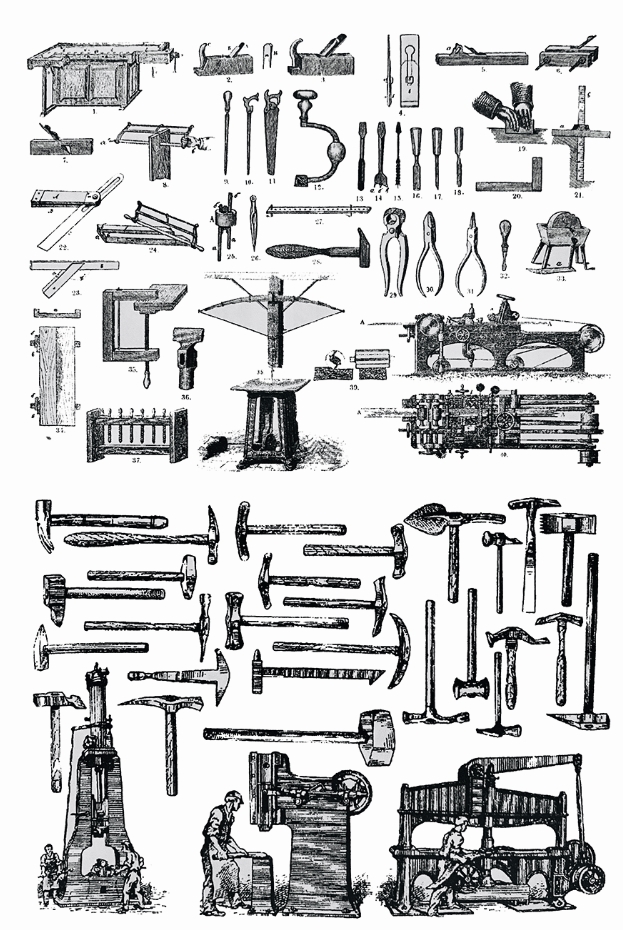

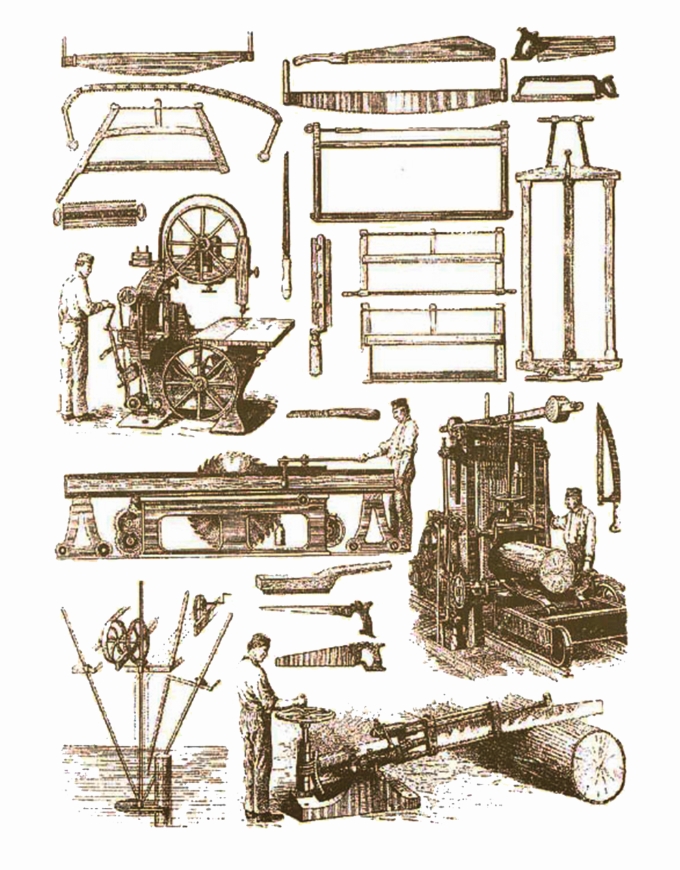

Самым современным было оборудование для мастерских: слесарной, столярной и кузницы. Слесарная мастерская состояла из трех просторных светлых комнат, пол был асфальтовый. Столярная мастерская располагалась в одной большой светлой комнате, пол деревянный. Кузница и литейная имели пол земляной. Во всех мастерских имелась кипяченная вода в баках

Преподаватели и сотрудники училища должны были, по мысли Николая Петровича Пастухова, являть собой образец сочетания высокой квалификации и морально-этических качеств. Летом 1900 года на должность директора был утвержден Михаил Владимирович Ершов, отвечавший, по мнению и учредителя, этим условиям. Директор сам комплектовал педагогический состав.Преподаватели и сотрудники имели возможность повышать свою квалификацию на «курсах высшей переподготовки», участвовать в традиционных съездах учителей по своей специальности.

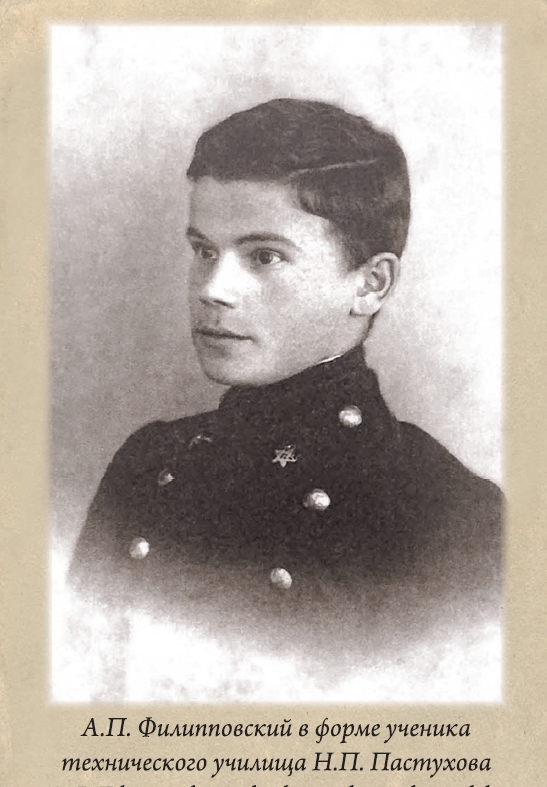

Ученики

В первый год в училище было набрано 34 ученика, обучение длилось три года. В училище и школе обучались только юноши от 13 до 20 лет, но иногда и старше. Происходили они из семей крестьян, рабочих, служащих, ремесленников и торговцев. Уже на первых заседаниях педагогического совета подчеркивалось, что дисциплина в училище должна поддерживаться, во-первых, гуманным отношением к учащимся, «во-вторых, в строго осторожным выбором наказаний».

На первых заседаниях педагогического совета было принято решение – обсуждать поведение учащихся во время их нахождения не только в стенах училища, но и за его пределами.

Каждый ученик получал здесь подробную характеристику о своем поведении. Директор училища Михаил Владимирович Ершов ввел такую практику: с 16. 00 до 17. 00 он встречался с учащимися и их родителями.

В поддержании дисциплины принимали самое активное участие и сами учащиеся. Была установлена система дежурства учащихся, в соответствии которой все они в порядке алфавита выполнили эти обязанности: следили за чистотой и порядком, особенно во время перерывов, чтобы в помещениях учебных комнат (классов) и мастерских никто не оставался. В слесарной мастерской, например, дежурили по два ученика – один из технического училища, который выдавал инструменты и обметал верстаки, а другой – из ремесленной школы (2 – 3 класс), который обметал верстаки своей школы. Они отвечали за чистоту в мастерской. Тот же порядок назначения дежурных был и в столярной мастерской. Они по заранее составленному графику приводили в порядок станки и машины и наблюдали за тем, как каждый из работающих учеников обметал верстак и прибирался около своего рабочего места.

В дореволюционной России очень важным было, с каким поведением выпускник заканчивает учебное заведение. На это влияло много факторов, одним из которых было снижение текущей оценки по поведению в летнюю или зимнюю сессию. Причинами для этого могли быть упорное уклонение от занятий без объяснения причин или по неуважительной причине, желание сдать в училищных мастерских чужую вещь за свою при выполнении каких – либо практических заданий, за выдачу казенной собственности за свою. На оценку по поведению могли также повлиять неуместные шалости во время классных занятий, провокация или драки, «авторство» непристойных надписей в ватер-клозете, вызывающее поведение перед учителями, непристойное поведение во время осмотра фабрик, заводов на учебных экскурсиях.

Но прежде чем выносить столь строгий вердикт, существовала своя «очередность» различных мер по предупреждению нарушений порядка или дисциплины в дальнейшем. Для начала ограничивались объяснением неблаговидности поступка со стороны ученика, и сопровождалось это внушением учителей или руководителя работ в мастерских. Если это не действовало, и нарушения повторялись, следовало замечание преподавателя. В случае дальнейших нарушений было «уведомление родителей и приглашение их в училище для разъяснения и принятия соответствующих мер».

Большой проблемой в училище и школе считалось курение учащихся. В ходе заседания Педагогических Советов этот вопрос неоднократно поднимался, в результате чего была выработана система мер по ограничению курения для учащихся старших классов и запрещению курения в школе и первых классах училища. Сводилось это к следующим мероприятиям. В связи с тем, что учащиеся много курили, особенно во время перемен и при выходе в ватер-клозет из классов и мастерских, решили выпускать в клозет с 15.00 до 17.00 часов на 5 – 8 минут, запретить учащимся младших классов курение табака в училище и на улице, сократить курение учащихся третьего класса. Во время перемен преподаватели следили за тем, чтобы учащиеся находились не в клозете, а в коридорах. Поведение учащихся контролировалось и вне стен учебного заведения. Преподавателями и надзирателями (воспитателями) были выявлены места в городе, где наиболее часто совершали неблаговидные проступки и «засвечивались» ученики школы и училища. Эти места озвучивались на заседаниях Совета училища: Казанский (современный Первомайский) бульвар, Волжская набережная и в ярмарочные дни с 5 по 25 марта на Ильинской (ныне – Советской) площади.

В училище и школе обучались в том числе и иногородние учащиеся. Их количество колебалось от 1/3 до 1/2 всех обучающихся, и всем им требовалось снимать квартиры. В дореволюционном Ярославле сложились свои традиции «рынка» ученических квартир, который предполагал «закрепление» необходимого количества квартир за каждым из учебных заведений, когда квартиры сдавались в наем в течении весьма продолжительного времени. Например, почти весь XIX и начало XX века в качестве одной из ученических «квартир» служили несколько комнат в доме купца Соболева (современный Торговый переулок), сдававшихся студентам Высших наук училища, а затем – Демидовского лицея. И у Пастуховского училища, и у школы были «свои» ученические квартиры, сдававшиеся в наем. Обычно их число колебалось от 15 до 20, где в комнате жило по 2-3 ученика. Все эти сдаваемые в наем жилища находились под неусыпным контролем должностных лиц, начиная от директора, надзирателя (воспитателя), врача и т.д. Условия жизни, распорядок дня заранее оговаривался с владельцем жилья. Плата в месяц составляла в 1901 году 11 рублей 75 копеек в центре города. Проверяющие обычно отмечали, что «нет скандалов», как между училищной администрацией и владельцами жилья, так и между учащимися и владельцами.

Во время обучения в школе или училище в материальном положении учащихся нередко происходили изменения, что могло быть вызвано или тяжелой болезнью родителей, или смертью одного из них. Педагогический совет тщательно «отслеживал» семейное положение и изменение в материальном состоянии семей учащихся. В случаях, когда возникала необходимость, учащимся из средств, получаемых от реализации изделий, изготовленных самими учениками, а также из других источников, например, процентов с капитала, оставленного на содержание училища Н.П. Пастуховым, ежемесячно выделялось пособие в размере от 3–5 рублей до 7–10 рублей. Особенно это касалось учащихся выпускных классов, а также особо одаренных учеников. Решения по этим вопросам выносились строго индивидуально.

Экзамены и распределение

В конце учебного года (в месяце мае) в училище и школе проходили выпускные экзамены. Расписание вывешивалось обычно за 1,5 – 2 месяца, чтобы учащиеся могли заранее спланировать, как готовиться к экзаменам, которые, как правило, начинались с закона божьего. Причем успеваемость всегда была стопроцентной, более того, само «качество знаний» было довольно высоким – преобладали оценки «4», «5». Сравнительно неплохими были оценки по арифметике и алгебре, геометрии – около 90% успеваемости. Но экзамены по физике, химии, механике вызывали у членов совета много вопросов, так как стабильно уровень знаний по ним был достаточно низким, успеваемость составляла 70-80 %. С помощью дополнительных занятий эти ученики «подтягивались» до нужного уровня.

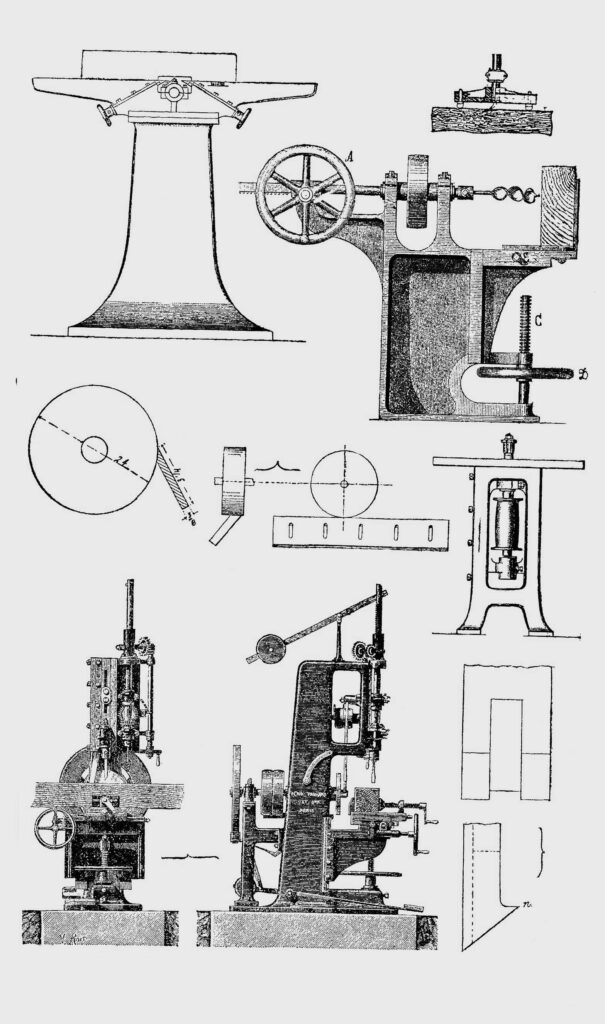

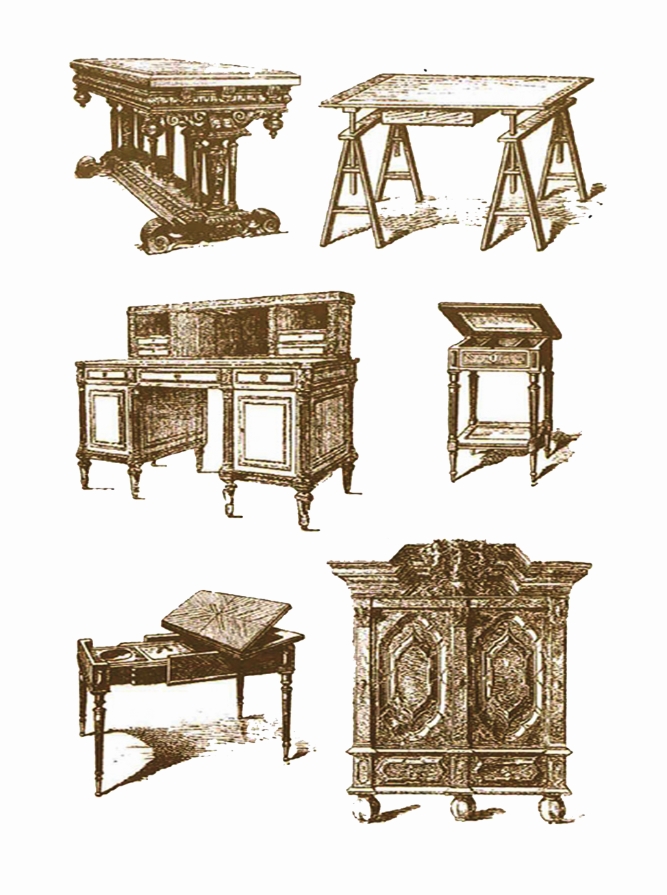

Наиболее важным, если не главным, был экзамен по специальности. Подготовка к нему начиналась еще в сентябре, когда третий класс только приступал к занятиям в свой последний год обучения. Каждый из будущих выпускников получал практическое задание на изготовление какого-либо изделия в качестве выпускной работы по специальности. Иногда это были станки, например, сверлильный, быстроходный или круглые пилы по дереву с приводом и т.д. Конструировали свой станок учащиеся на основе собственных чертежей, а затем изготовляли детали и, наконец, собирали действующий станок. Обычно это поручалось 3-5 учащимся. А экзамен сводился к показу своего станка в действии и ответы на вопросы комиссии. Ее членами были преподаватели дисциплин во главе с директором, а также «гости» – специалисты ярославских фабрик и заводов, представители руководящих структур Министерства народного просвещения, губернии и т.д. Так, на экзамене по физике первого выпуска училища, который состоялся 22 мая 1903 года, присутствовал сам Министр народного просвещения Т.Э. Зенгер. После экзамена Министр осмотрел училище, мастерские и «выразил полное удовлетворение» увиденным и услышанным. В том же году училище посетил окружной (из Москвы) инспектор промышленных учебных заведений Н.Ф. Рудольф. Очень часто на экзаменах по специальным дисциплинам присутствовал старший фабричный инспектор Ярославской губернии Л.А. Кошлаков, начальник железнодорожных мастерских (современное ЯЭРЗ), директор Ярославской Большой мануфактуры А.Ф. Грязнов, директор Прохоровской мануфактуры из Москвы и другие руководители крупных фабрик и заводов. Можно предположить, что именно здесь каждый из них отбирал для своего производства квалифицированных специалистов. Выпускники получали распределение на заводы Пастухова, Понизовкина, Локалова, Ярославскую Большую мануфактуру, главные железнодорожные мастерские и так далее, где они работали в качестве бригадиров железнодорожных мастерских, помощниками машиниста и машинистами, монтерами, телеграфистами, чертежниками, смотрителями на прядильных фабриках, машинистами паровых котлов, в мастерских Ярославского трамвая и т.д. При этом получали они, как правило, весьма достойную заработную плату. Все это свидетельствует об очень высокой квалификации выпускников училища, которое правомерно считалось одним из лучших в России.

Немаловажное значение для выпускников училища имел их официальный статус. Во многих случаях, кроме общепринятого документа – свидетельства о полученной квалификации, требовался статус мастера, особенно при приеме на работу в качестве администратора, руководителя. В июле 1908 года Государственный Совет и Государственная Дума Российской Империи приняли закон «О предоставлении ремесленным учебным заведениям права выдавать выпускникам учебных заведений звание мастеров и подмастерьев». В законе указывалось, что в случае особых успехов присваивать звание «мастера», а всем остальным – «подмастерья». Через три года практической деятельности «подмастерья» обязательно получали звание «мастера», что существенно увеличивало возможности их карьерного роста, потому имело очень большое значение и для повышения статуса и самого училища. На осенних заседаниях педагогического совета 1908 года этот вопрос активно обсуждался и получил свое разрешение в виде утверждения нового образца документа об окончании училища.

В структуре училища был и магазин со складом для реализации населению изделий, изготовленных самими учащимися во время их учебных практических занятий в мастерских, а также выпускные работы «защищаемые» на экзаменах машины и оборудование. Покупателями были фабрики и заводы Ярославля и губернии, подобные технические училища, местное население. Особенно большим спросом пользовались орудия труда сельскохозяйственного назначения. Очень высокое качество продаваемых изделий было неоднократно подтверждено самыми высокими наградами, дипломами, медалями на международных, общероссийских и региональных выставках.

Врачебная помощь

В дореволюционной России каждое учебное заведение должно было иметь штатного врача. В соответствии со сложившийся практикой, на это место объявлялся конкурс, в котором, как правило, участвовало несколько кандидатов на эту должность, обычно врачей-терапевтов. Несмотря на скромное для врача жалование – 300 рублей в год «без стола и квартиры», желающих было достаточно много. В обязанности врача входил медицинский осмотр учащихся в начале и в конце учебного года. Важной составной частью его деятельности был надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в классах, мастерских, а также на съемных квартирах у иногородних учеников.

Училищный врач оказывал и первую помощь при травмах, полученных в мастерских. Судя по отчетным документам, наиболее характерными обращениями учащихся к врачу были обращения по поводу ссадин, ожогов (в литейной мастерской), болезней уха, горла, носа, желудочно-кишечного тракта, зрения, кожных заболеваний.

Училищный врач принимал участие в заседаниях педагогического совета. Здесь им высказывались замечания, предложения по улучшению работы в мастерских, особенно уделялось внимание средствам защиты от травм. По предложению врача были приобретены защитные очки, оборудованы защитные сетки между станками и верстаками мастерских, улучшена вентиляция. Но его предложения и пожелания не всегда находили понимания коллег-преподавателей. Так, в ходе заседания педагогического совета 6 марта 1903 года училищный врач С.В. Кривошеин предложил устраивать получасовой перерыв после двух часов занятий в мастерских для «физических игр на свежем воздухе». Но оно было отклонено, а вместо этого было решено усилить мощность вентиляционной системы.

В начале 1902-1903 учебного года училищный врач активно участвовал в решении вопроса «об урегулировании труда учащихся и их правильного физического развития». В числе предложений попечителя московского учебного округа были: сокращение уроков до 50 минут, увеличение времени перемен между уроками с 5 минут до 10 после первого и второго уроками и до 15 минут после третьего урока. Начало занятий было отнесено к 8 часам утра, вместо 7 часов 45 минут как было раньше. В немалой степени это была заслуга врача, активно отстаивавшего данное предложение.

К сожалению, не все предложения врача, основанные в том числе и на рекомендациях попечителя московского учебного округа, были приняты и реализованы. Мотивацией для отказа в предоставлении горячей пищи ученикам было то, что подавляющее большинство учащихся являются ярославцами, и поэтому могут обедать дома во время 2-х часового перерыва, с 12 до 14 часов дня. Что же касается включения в расписание уроков физкультуры, отклонено оно было на том основании, что, во-первых, расписание было и так перегружено основными дисциплинами, в том числе работами в мастерских, а во-вторых, отсутствием помещений для проведения физкультурных занятий. Для санитарного просвещения учащихся были приобретены «стенные таблицы с описанием различных, в том числе заразных, болезней». В училище и школе ввели санитарные листки (современная медицинская карта) на каждого из учащихся и готовился ежегодный отчет.

Для учащихся в течение дня постоянно был кипяток, а в кузнице и литейке – кипяченая холодная вода. Все желающие могли выпить горячего чая (кипятка) до занятий, а также во время обеда. Пищу принимали лишь ту, что приносили с собой в специальном помещении – столовой.

При активном участии врача была увеличена мощность электрического освещения, тем более что училище имело свой, независимый от города источник электроэнергии. Была налажена регулярная, один раз в месяц, чистка отхожих ям от ватерклозетов с использованием водяного слива. Кстати, подобные «удобства» были далеко не во всех домах зажиточных ярославцев.